Содержание:

Ракеты П-700 «Гранит» считались главной угрозой морскому могуществу Америки

true

true

true С середины XX века в мировом океане царствовали авианосцы, чьи самолеты, действуя организованной группой, могли уничтожить даже самый мощный корабль. СССР полноценные авианосцы создать так и не смог, но советские конструкторы пошли по другому пути: изобрели ракеты, которые сами вели себя как летчики и обладали роевым интеллектом. О том, как советский флот смог бросить вызов США, — в материале «Газеты.Ru».

Ключ к морю лежит в воздухе

В конце XIX века британцы сформулировали доктрину, согласно которой их флот должен соответствовать «two-power standart», буквально «стандарту двух держав». Это означало, что Королевские ВМС были настолько сильны, что считались равными по мощи сумме флотов двух стран, следующих за ними.

К середине века реалии изменились, и историки, говоря о морских силах США после Второй мировой, превратили это выражение в «all-power standart», поскольку даже если флоты всех держав на Земле соединили бы в один, они все равно не смогли бы сравниться с американским. Основу морского могущества США составляли авианосцы и базирующиеся на них авиакрылья, которые смогли полностью изменить облик океанских сражений.

Самолеты решали три взаимосвязанных задачи. Исторически главный вопрос для адмиралов звучал так: «Где, хотя бы примерно, находится противник?» Море безгранично велико, а с корабля из-за кривизны Земли невозможно обнаружить надводную цель, удаленную больше чем на 30 км. Самолеты же могли патрулировать многие сотни километров вокруг, не давая врагу шанса подобраться незамеченным.

Вторая задача была связана с поражением массивных и хорошо защищенных кораблей. До распространения морской авиации считалось, что с кораблями должны бороться корабли побольше — огромные бронированные линкоры с мощными пушками. Опыт же боев Второй мировой войны показал, что сколько ни ставь на линкор зенитных пушек, хорошо обученные летчики морской авиации все равно прорвутся к цели и сбросят бомбы. Хорошим примером этому служит уничтожение в 1945 году японского суперлинкора «Ямато», на который перед последним боем установили более 150 зенитных орудий разного калибра.

Его загнали, как стая волков загоняет бизона. Вначале летчики кружили над кораблем, пытаясь понять манеру действий его зенитчиков. Затем истребители начали пикировать на линкор, выпуская в его сторону легкие ракеты, а бомбардировщики сбрасывали бомбы с большой высоты. Это было лишь прикрытием и способом вызвать на себя огонь, который с большой дистанции был не очень опасен. Пока офицеры на «Ямато» смотрели вверх и пытались не попасть под бомбы, с левого борта на сверхмалой подошли самолеты Avenger и выпустили торпеды. При первой атаке в линкор попали две бомбы и одна торпеда, при второй и третьей — еще 15 бомб и 8 торпед. После этого корабль получил большой крен, потерял ход и систему управления огнем, так что его оставалось лишь добить. Через полтора часа после начала боя адмирал Ито приказал оставить корабль, а еще через 20 минут самый мощный линкор на Земле перевернулся и взорвался.

Несмотря на все защитные меры, американцы потопили «Ямато» за два часа, потеряв в бою с ним и его и крейсерами эскорта 10 самолетов — причем, как считается, некоторые летчики просто засмотрелись на перевернутый корабль и попали под взрывную волну.

Наконец, третья проблема, которую решали авианосцы, была связана с тем, что единственной защитой от описанной выше тактики считалась собственная истребительная авиация, которая может базироваться и на корабле. Поэтому у тактики авианосцев не было уязвимостей и дефектов, и США считали, что 20 кораблей такого класса (не считая десятков более легких эскортных авианосцев) обеспечили им полное господство над мировым океаном на ближайшие десятилетия.

Советский флот бросает вызов

Такой противник оказался перед советским флотом в начале Холодной войны. Искать симметричного паритета по авианосцам с США не было смысла. Построить корабль, на который самолет хоть как-то может сесть и взлететь с него, не сложно. Но построить ударный авианосец, который может запускать десятки и сотни самолетов в день, способный находиться в походе дольше, чем в ремонте, советская промышленность не могла.

К счастью для СССР, еще во время войны появился новый класс оружия, который слегка менял расклад сил, — противокорабельные ракеты (ПКР). Американские планирующие бомбы типа Bat использовали радарное самонаведение, немецкие Hs 293 управлялись дистанционно по радио, а японскими управлял сидящий внутри человек — на тот момент самый надежный сенсор и система управления.

Первая советская ПКР, названная КС-1 «Комета», появилась в 1953 году и внешне напоминала уменьшенный и лишенный пилота истребитель МиГ-15. По задумке, базирующиеся на берегу самолеты-носители (Ту-4 или Ту-16) должны были запустить десятки таких «самолетов-снарядов» в сторону американского флота, находясь на условно безопасном расстоянии. На КС-1 стояла полуактивная радиолокационная головка самонаведения (РлГСН), поэтому носитель должен был все время полета ракеты подсвечивать вражеский корабль своим радаром.

Проблемы было три. Во-первых, предельная дальность пуска ракеты составляла 70–90 км, что к тому времени из-за развития радаров уже не было безопасным расстоянием, так что носители могли уничтожить истребительные патрули еще на подходе. Во-вторых, дозвуковая высоколетящая неманеврирующая цель была отличной мишенью для управляемых радаром зенитных орудий: как уже было сказано, атаковать «Ямато» в лоб самолеты не могли. В-третьих, во второй половине 1950-х годов американские корабли получили зенитные ракеты: RIM-2 Terrier и RIM-24 Tartar, изначально создаваемые как раз против целей типа камикадзе, а также дальнобойные RIM-8 Talos, которые за счет дальности в более чем 90 км могли поражать носители «Комет», пока те ищут и подсвечивают цели.

Советские военные и конструкторы прекрасно это осознавали, поэтому в начале 1960-х появились новые ракеты, сверхзвуковые и с дальностью пуска в 200–300 км. Авиационная ракета с этими характеристиками получила именование К-10С, а на кораблях и на берегу развертывали П-35 — внешне и конструктивно не похожую, но функционально почти идентичную. Для подводных лодок создали ракеты П-5 и П-6: они были дозвуковыми, зато их можно было запустить с неожиданного направления.

Но к 1960-м годам подобное оружие, неостановимое по меркам 1950-х, превратилось в учебную цель. Новые версии RIM-2 и RIM-24 были гораздо точнее и не имели проблем со сверхзвуковыми целями, да и новые палубные перехватчики F-8 Crusader и F-4 Phantom могли такие ракеты догнать и сбить. Для этого даже не нужны были возможности флота США: во время Войны Судного дня 1973 года Израиль сбил 20 из 25 трансзвуковых советских КСР-2, запущенных Египтом по береговым целям.

Скорость перестала быть ответом на мощную корабельную ПВО. В какой-то степени ответом оставалось количество: если запустить в сторону авианосца залпом сотню ракет, несколько наверняка прорвутся к цели. Но сто ракет — это, как минимум, 50 самолетов-носителей. Шансов организовать массированный вылет ракетоносцев плотной группой (иначе залп получится рассеянным) так, чтобы разведка противника не узнала о нем и не выслала навстречу палубные перехватчики, было крайне мало.

Поэтому советские конструкторы придумали ответ в другой плоскости.

Рой

Уничтожение линкора «Ямато» показало, что сила морской авиации — в уме и координации усилий. Противокорабельные ракеты 1960-х были подобны учебным целям — в том смысле, что они не могли активно сопротивляться и защищаться. Развитие же компьютерной техники в 1970-е привело к тому, что машины теперь могли имитировать поведение человека.

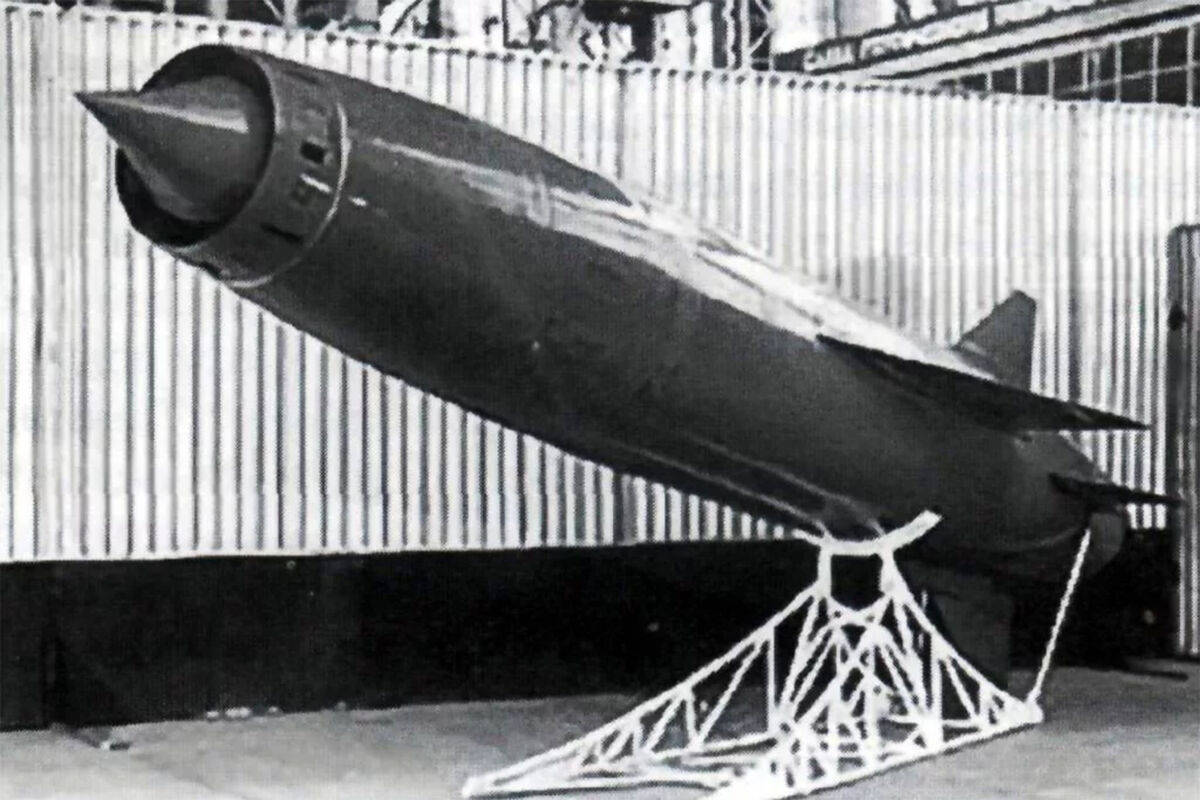

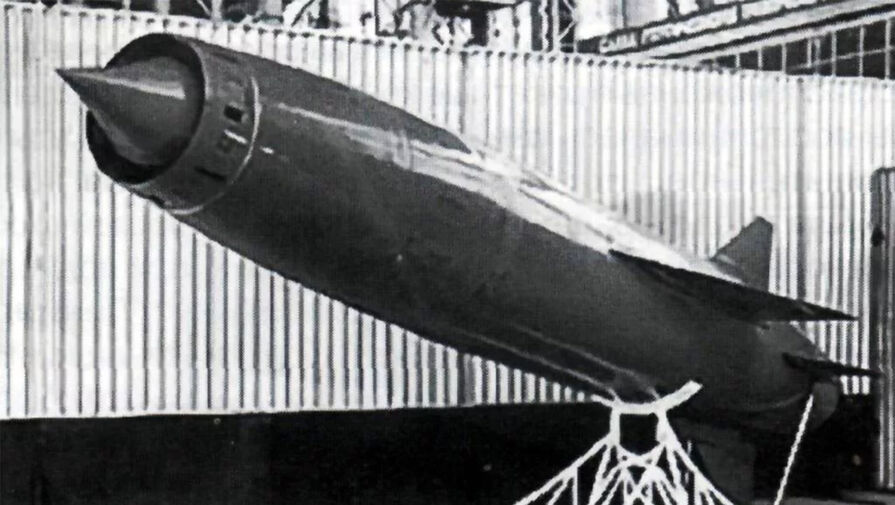

Новая ракета получила именование П-700 «Гранит», и по своим характеристикам она вполне могла претендовать на титул вундерваффе, «чуда-оружия» — вот только в отличие от немецких «чудес» она была развернута в рамках продуманной и единой доктрины.

«Граниты» размещались только большими группами на специально созданных под это носителях — иначе пропадал их главный смысл. Крейсеры проекта «Орлан» получили по 20 ракет, а подводные лодки «Гранит» и «Антей» — по 24. Против групповой и хорошо защищенной цели, вроде авианосной ударной группы, носитель должен был быстро дать полный залп, и после этого вступали в дело бортовые компьютеры, управляющие полетом.

Эти ракеты в полете непрерывно общались между собой. Прежде всего, они совершали серию маневров, чтобы лететь не «струйкой», как их выпустили с корабля или субмарины, а фронтом или так или иначе скоординированным роем. Уже одно это качество — способность летать скоординированным строем — дело их уникальными для своего времени.

Но это были не все новшества. Ракеты предполагалось использовать с большой дистанции (400 и более километров), когда расположение цели известно лишь примерно. Поэтому «Граниты» получили функцию автономного распределения ролей: при приближении к району цели рой опускается на сверхмалую высоту, а одна из ракет летит высоко и ищет противника бортовым радаром. Высоколетящую ракету могут сбить зенитные ракеты или истребители, но тогда ее место тут же займет другая.

Дальность, скорость и высота полета могут сильно отличаться. Детальной информации об этом нет, но известно, что вариантов траекторий много. На ракете установлен прямоточный (по некоторым источникам) воздушно-реактивный двигатель, который обеспечивает скорость в 1,5 Маха на уровне моря и 2,5 Маха на большой высоте. Однако чем быстрее и ниже летит ракета, тем быстрее расходуется топливо. Поэтому, вероятно, при пуске с дистанции в сотню-две километров рой мог бы сразу лететь в описанной выше конфигурации и на сверхзвуковой скорости, а на предельной дальности (около 700 км) всей группе пришлось бы идти на большой высоте и малой скорости, переходя в «боевой» режим лишь при приближении к противнику.

Как только ракета-наводчик обнаружит цели и классифицирует их, ракеты сами распределят их между собой в зависимости от задачи. Бо́льшая их часть должна атаковать авианосец, а остальные — его эскорт, хотя, возможно, при наличии у противника плотного ПВО на поражение приоритетной цели отправится весь рой.

В итоге группа ракет должна одновременно появиться на горизонте авианосной группы, летя на сверхмалой высоте и сверхзвуковой скорости. Чтобы сбить их было труднее, «Граниты» при подходе к цели могут совершать резкие маневры, а также затруднять работу головки самонаведения зенитных ракет с помощью автоматической бортовой системы РЭБ.

Пара десятков ракет, идущих скоординированной группой и на большой скорости, с высокой вероятностью перегружала систему ПВО образца 1970-х годов. На скорости в 1600 км/ч между появлением на радиогоризонте и попаданием в корабль должно пройти около минуты. С учетом того, что на американских крейсерах ПВО устанавливали от двух до четырех радаров управления огнем, что соответствовало числу одновременно обстреливаемых целей, шансов отразить атаку «Гранитов» у них было немного.

Лучшая защита — не связываться

Ракеты «Гранит» поступили в распоряжение советского флота примерно в 1983–1985 годах и серьезно изменили баланс сил на море, заставив американских стратегов крепко задуматься. По сути, это была первая система вооружения, способная всерьез угрожать авианосным группам США и не требовавшая при этом слишком больших сил для атаки, вроде десятков кораблей и сотен самолетов. Но были у нее и слабые места.

Прежде всего, необходимо было суметь обнаружить флот на дистанции 400–500 км в условиях, когда разведывательные самолеты не могут подлететь близко из-за патрулей истребителей. Для выполнения этой задачи СССР развернул спутниковую систему разведки «Легенда», но из-за слишком малого времени активной работы этих аппаратов ее функционирование всегда было эпизодическим. К тому же предсказуемая траектория спутников позволяла американскому флоту совершать обманные манеры: например, резко изменить курс после пролета аппарата или замаскировать маленький корабль под авианосец.

Во-вторых, появившиеся в 1970-х годах палубные перехватчики F-14 Tomcat были не меньшим чудом, чем «Граниты». Они могли встретить летящий рой на дистанции в несколько сотен километров, когда он уязвим из-за большой высоты полета, обнаружить его за счет мощного радара и расстрелять ракетами.

Так же американский флот планировал массированное использование ложных целей, — облаков алюминиевой фольги, плавающих надувных отражателей и более сложных маневрирующих мишеней. Их радарный отклик подобран так, чтобы для радиолокационных ГСН они выглядели как корабль, и неясно, смогла ли бы автоматика тех лет найти настоящие цели среди ложных, к тому же при обилии радиопомех от средств РЭБ.

Наконец, в 1983 году на вооружение американского флота стали поступать крейсеры типа Ticonderoga с установленной системой Aegis. Это был комплекс компьютеров, способный отслеживать больше сотни воздушных целей и реагировать на них куда быстрее человека. Что более важно, у Aegis практически не было лимита на число одновременно обстреливаемых целей: ее обзорный радар видел всю воздушную обстановку разом и мог направлять одновременно многие десятки перехватчиков SM-2.

Тем не менее, вплоть до самого конца Холодной войны «Граниты» считались главной и самой серьезной угрозой авианосным группам США. Самой надежной защитой от них считалось уничтожение носителей — кораблей и субмарин — до пуска, что было задачей не намного более легкой, чем сбить сам рой.

Либо же можно было просто не воевать — на этом варианте обе страны в итоге и остановились.

Что думаешь? Комментарии

Комментарии закрыты.